お焼香

行雲流水…雲のように、水のように。仏さまになりきって。

曹洞宗の作法をご案内します。仏教は原理主義ではないので、「間違ったらダメ」ではありませんが、「心を込めれば良い」と作法をないがしろにすると、いざとなったら慌ててしまって心が込められません。作法はつまり「スマートに気持ちを表す方法」なので大切にしていただければと思います。

作法

一、香炉の正面に至って、両手を合わせて礼拝する。

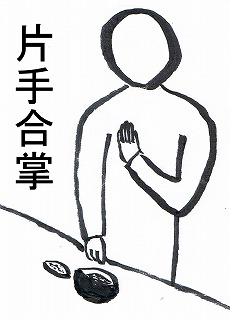

二、右手(親指・人差し指・中指)でお香を取り、左手を添えて額の前にゆっくりと戴く。そして、お香を炭の上に焚く。(左手はこの時、片手で合掌の形をとるのが良い。)

三、(左手は片手合掌をしたまま)再び右手でお香を少し取り、今度は直接、炭の上に焚く。

四、両手を合わせて礼拝する(合掌のまま頭を下げて上げる)。

一度目に焚くお香を「主香」、二度目に焚くお香を「従香」と呼びます。一度目に焚いた「主香」が消えないようにと「従香」を添えます。ですから「従香」は「主香」よりも少なめで、何人も連なってお焼香される時などは省略しても構いません。

お焼香は、途切れない様に行う事が大切です。

僧侶が連なってお焼香する場合、「前の人が横にずれて最後の礼拝」をして、それと同時に「次の人が前に進んで最初の礼拝」をします。こうして次々とお焼香します。

僧侶の作法を基本としますと、在家の方であれば、「前の方が席に戻ってから次の方が席を立つ」ではあまりに間延びしますので、次にお焼香される方は、前にお焼香される方の数歩後ろで待つ様にして下さい。

また、お焼香の前後に、「お香を拝借します。」や「お焼香させて頂きます。」の意味を込めて、お導師さまやお施主さまにお辞儀をする場合もありますが、前の方がお焼香をされている間にお辞儀をして下さい。

多くの方がお焼香をされる場合、「前の方が終わりのお辞儀をして…次の方が始めのお辞儀をして…」では時間ばかり掛かります。お身内だけのご法事などでは、お辞儀をされなくても構わないと思います。

お数珠をお持ちの場合、左手首に掛けるか、左手の中指に掛けて下さい。

最近はあまり見かけませんが、「お香を拝借します。」の意味で、幾らかの硬貨(焼香銭)をお香の入れ物の横に置く習慣もあります。

とにかく、始めに示した四つの作法を、真心を込めて丁寧にして下さい。それ以外に気を取られて、肝心の「お焼香」を慌てたままのお気持ちでしてしまっては、本来ではありません。

仏教は原理主義ではいけないので、「間違ったら何が何でもダメ」ではありませんが、作法はつまり「スマートに気持ちを表す方法」なので、大切にして頂ければと思います。